前回の続き・・・。

前回、産業面の被害について寄稿したが、今回は、全壊、半壊、一部倒壊等の被害を受けた被災地での住居問題について寄稿したいと思う。

被災地を訪れると、「被災建築物応急危険度判定」を受けた建物に3種類の色の紙が貼られている。

「被災建築物応急危険度判定」とは、大地震により被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としている。

「危険」と書かれた赤紙・・・。

◆この建築物に立ち入ることは危険です

◆立ち入る場合は専門家に相談し、応急措置を行った後にして下さい

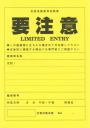

「要注意」と書かれた黄紙・・・。

◆この建築物に立ち入る場合は十分注意して下さい

◆応急的に補強する場合には専門家にご相談下さい

「調査済」と書かれた緑紙・・・。

◆この建築物の被災程度は小さいと考えられます

◆建築物は使用可能です

家屋の所有者の今後を左右する文言が書かれている・・・。

誰が、調査するのかというと、「応急危険度判定士」という方達である・・・。

その資格は、以下、三要件を満たす必要がある。

①建築士法に規定する建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士のいずれの資格でもかまわない)であること。

②各都道府県に居住もしくは勤務していること。 登録が各自治体により行われるため。

③判定士の養成を目的とした講習会を修了していること。

講習会は各都道府県で実施されている。

平成27年3月末現在、全国に106,123人が登録されている。

平成7年の阪神淡路大震災以降、約10倍に増えている。

現地での調査はボランティアであるという。

被災地を歩いていると、素人目に見ると、損壊もひどくないのに赤紙が貼られていたりする・・・?

疑問に思い、赤紙を覗き込むと、“注記”の所に、「隣家倒壊の恐れあり」とある・・・。

その家ばかりでなく、周囲の状況まで考慮した上での判定となるようだ・・・。

今回の地震における応急危険度判定は、平成28年6月4日をもって終了している。

その結果は・・・。

|

判定件数 |

調査済み |

要注意 |

危険 |

|

|

熊本市 |

30,487 |

14,126 |

10,514 |

5,847 |

|

益城町 |

9,769 |

3,006 |

2.957 |

3,806 |

|

西原村 |

2,703 |

610 |

725 |

1,368 |

|

御船町 |

1,426 |

311 |

480 |

635 |

|

菊陽町 |

152 |

38 |

67 |

47 |

|

宇土市 |

1,265 |

506 |

531 |

228 |

|

南阿蘇村 |

2,128 |

550 |

564 |

1,014 |

|

南小国町 |

219 |

153 |

50 |

16 |

|

山都町 |

65 |

12 |

33 |

20 |

|

阿蘇市 |

1,725 |

863 |

519 |

343 |

|

菊池市 |

593 |

196 |

197 |

200 |

|

甲佐町 |

1,543 |

465 |

545 |

533 |

|

宇城市 |

2,099 |

1,006 |

606 |

487 |

|

美里町 |

294 |

50 |

201 |

43 |

|

大津町 |

891 |

181 |

321 |

389 |

|

高森町 |

26 |

22 |

3 |

1 |

|

嘉島町 |

2,115 |

731 |

682 |

702 |

|

氷川町 |

70 |

7 |

34 |

29 |

|

合計 |

57,570 |

22,833 |

19,029 |

15,708 |

57,570棟の調査が行われ、危険が15,708棟、要注意が19,029棟、調査済みが22,833棟・・・。

熊本地震による被害で「半壊」以上と認定された建物に関しては、6月22日から、公費で解体する受付が始まっている・・・。

しかし、当然、これらの被災家屋に住まれていた方達の住居を確保しなければいけない。

次回へ・・・。