前回、高血圧について寄稿した。

健康診断の数値に疑問を抱き、何か良い参考資料は無いだろうかと探してみた。

すると、私の疑問にジャストミートに応えてくれる著書を発見した。

そのタイトルも、「検査値と病気 間違いだらけの診断基準」(太田出版)。

そのものである。

この本は、東海大学医学部教授の大櫛陽一教授が、全国70万人の検診結果から、日本で初めての男女別・年齢別基準範囲を導き出したものである。

今回は、この本のデータを元に糖尿病について書きたいと思う。

まず、皆は、糖尿病とはどのような病気かご存知だろうか?

読んで字の如く、「尿に糖が出る病気」というイメージがあるかもしれない。

だが、実際は、このことはそれほど重要なことではない。

ホルモンの一種であるイスリンの分泌が、減ったり効果が悪くなると、大事なエネルギー源である血液中のブドウ糖(血糖)を体の中でうまく利用できなくなる。

そのため、利用されなかった血糖が血液中にたまる。

この高血糖状が、長く続くことにより、血管や神経が次第に傷み、重い合併症を引き起こす。

このことが問題なのである。

ただ、糖尿病は二つのタイプに分類される。

膵臓β細胞が、なんらかの原因で破壊された結果、インスリンを分泌できなくなる、インスリン依存型の1型。

遺伝素因のほかに、エネルギーの過剰摂取や栄養の偏った食生活、肥満、加齢、運動不足、ストレスが等を原因として、インスリンの分泌量が低下しているか、インスリンの血糖を下げる作用が弱くなり発症するインスリン非依存型の2型。

日本人の90%以上は2型である。

1型は、食事療法・運動療法のほか、インスリンの注射がかかせなくなる。

しかし、2型は糖尿病予備軍と解った時点で、食事や運動などの生活習慣を改善することにより、糖尿病へと進む可能性を抑えることが出来る。

現在、糖尿病の血糖値が、空腹時で110mg/dl以下であれば正常、111~125mg/dlであれば境界型糖尿病、126mg/dlであれば糖尿病と診断される。

しかし、この数値も血圧と同じように老若男女問わずに一緒なのである。

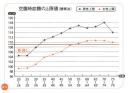

下記のグラフを見ていただきたい。

これは大阪府立病院の大月教授が、全国70万人の検診結果から導き出した男女別、また年齢を5歳ごとに区別した空腹時の血糖上限値である。

このグラフから判断すると、男性の20~24歳、25~29歳は上限が104となり、30~34では108となっており、女性の54歳以下でも約109となっており、大半の女性が見逃されていると言うことになる。

人口比で考えると、男性で35万人、女性で96万人が、見逃されていると言うことである。

日本糖尿病学会では、貧血などの影響から正常値の診断基準としては採用してはいないが、もう一つ重要な糖尿病の検査がある。

グリコヘモグロビン(HbA1c)である。

血糖値が長い状態が続くと、血液中のブドウ糖が赤血球のヘモグロビンと結合してできるグリコヘモグロビンが増えるらしい。

この正常値が5.8とされている。

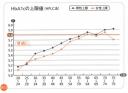

しかし、ここでまたグラフを見ていただきたい。

男性は59歳以下、女性は64歳以下まで、見逃されていることになり。

人口比で考えると、男性で115万人、女性で69万人が、見逃されていると言うことである。

空腹時の血糖値で約130万人、グリコヘモグロビンで約184万人の早期糖尿病と診断されずにそのまま生活していると言うことである。

糖尿病は、「一度発症すると、治ることはない」と多くの糖尿病専門医は口にする。

そうであれば、これらの早期糖尿病と見られる人間を早めに発見して、適正な指導を行えば良いと思う。

しかし、医師の多くは通達されている基準値ばかりを重視して、病人を作りだしている。

そのキーワードは、「一度発症すると、治ることはない」という糖尿病専門医の言葉の中にある。

発症すると治らない→安定収入

うがった見方をすれば、将来の収入源をみすみす減らすわけには行かない・・・ということなのか?

ただ、現在、糖尿病の人も、糖尿病予備軍の人も諦めないで欲しい。

抗酸化の生活を始めたり、環境回復サロンに通うことにより・・・

血糖値が正常に戻った。

透析の回数が減った。

足の切断を免れた。

等々の話には暇がない。

是非、試して欲しい。