マイクロプラスチックというワードを聞いて久しい。

私が前回取り上げたのが 2019 年である。

少し復讐しよう。

マイクロプラスチックとは、 5mm 以下の微細なプラスチックのことである。

マイクロプラスチックは、 もともとは、レジ袋、コンビニの弁当箱、ペットボトルの蓋などのプラスチックゴミ(一般的にプラゴミと呼ばれる)である。

プラスチック製品の大半は石油を使われているが、そのまま固めるのではなく、石油にさらにエネルギーを加えて化学合成して作られる。

プラスチックが世に生まれた 19 世紀半ば以降、その利便性の高さから急速に普及し、現代社会に欠かせない素材となった。

戦時中の金属不足を機に需要が高まり、戦後の大量生産・大量消費社会の到来とともに、我々の生活のあらゆる場面に浸透していった。

しかし、その利便性の裏側では、新たな問題を生み出している。

マイクロプラスチックは、 1970 年代に初めて海洋調査で発見され、 2004 年頃から問題の深刻さが広く認識され始めた。

2008 年 9 月 9 日~ 11 日までアメリカ合衆国ワシントン州タコマ市のワシントン大学タコマ校で開催された、マイクロプラスチックの海洋ゴミの存在、影響および環境運命についての最初の国際研究ワークショップに参加した研究者たちは、以下の根拠によりマイクロプラスチックが海洋環境に問題をもたらしていることに合意した。

☞ マイクロプラスチックが海洋環境中に存在することが確認されている。

☞ これらの粒子の滞留期間が長い(したがって、今後も集積する可能性が高い)。

☞ 海洋生物によるマイクロプラスチックの摂取が実証されている。

マイクロプラスチックが問題視される以前は、もっと大きいプラスチックに重点が置かれていた。

海洋生物が、釣り糸や漁網などのプラスチックに絡まるか、プラスチックを摂食するか、喉に詰まらせて窒息することによって、衰弱死してしまうか、陸地に乗り上げて身動きができなくなるといったことに関連する問題は広く認識されていた。

ただし、これとは対照的に、マイクロプラスチックは 5mm よりも小さくて目立たない存在である。

この大きさの粒子になると、幅広い生物種が利用しうる(摂食しうる)形態である。

摂食が実証されている例としては、ゴカイやイガイがある。

ゴカイとは、干潟表面や表面下の堆積物中にいて、堆積物中の有機物を食物として摂取する沈積物摂食性の環形動物門多毛綱に属する動物の一種である。

我々、釣り人にとってはなじみの釣り餌である。

イガイとは、水中に懸濁している食物の粒子を繊毛や剛毛の動きによって集めて食べる濾過摂食性の二枚貝である。

日本では古くから食用に利用されており、貝塚から出土例もある。

イガイもまた、チヌ(クロダイ)釣りには欠かせない釣り餌である。

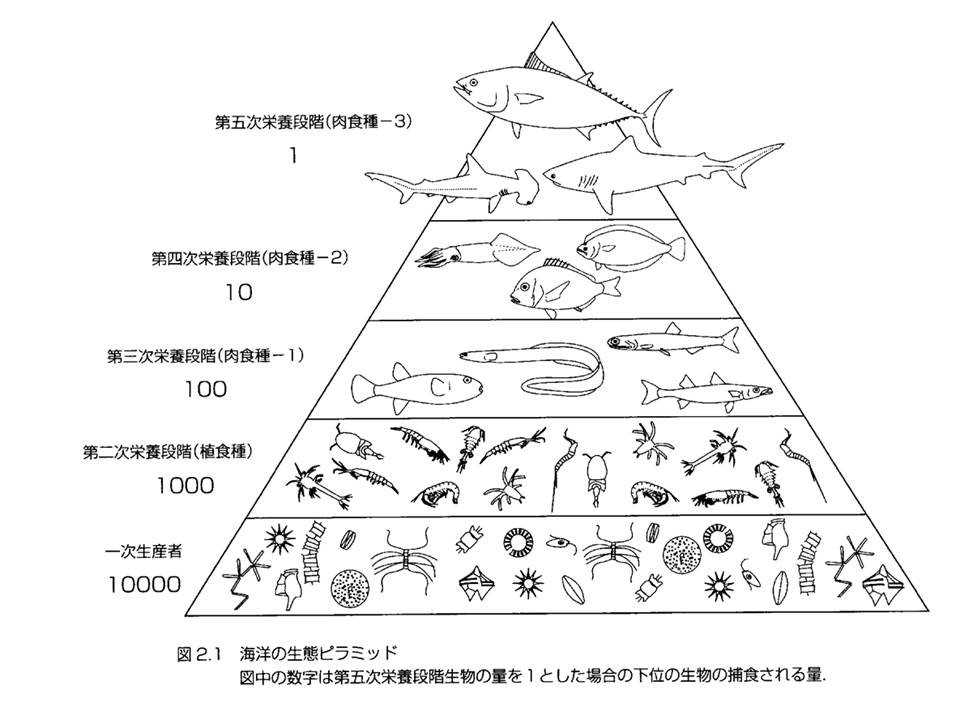

これら、ゴカイやイガイは食物連鎖網では、下から 2 番目の下位に位置する。

これらは、上位に位置する捕食者の食料になっていくわけである。

ただ、上位種の摂食の影響がほとんど知られていないことが不安をもたらしている。

栄養段階を通じてマイクロプラスチックが移行するかどうかは、未だ、わかっていない。

マイクロプラスチックを摂食した後の海洋生物への影響は次の 3 つが考えられる。

☞ 摂食器官または消化管の物理的閉塞または損傷

☞ 摂食後のプラスチック成分の化学物質の内臓への浸出

☞ 吸収された化学物質の臓器による摂取と濃縮

これらの影響により、小動物は、偽りの満腹感のために食物の摂取が減る危険があり、その結果、飢餓状態に陥るか、それ以外の物理的被害を受ける可能性も考えられるという。

しかし、海洋生物に対する長期的な影響は現時点では未知の状態である。

また、プラスチックごみが生物相を散布する運び屋の働きをすることも実証されているので、大洋中の拡散の機会が増大することによって全世界の海の生物多様性が危機にさらされているのは事実である。

海洋環境中に入り込むプラスチック材料の約半数は水に浮くが、生物の付着によってプラスチックゴミは海底に沈みやすくなる。

沈んだプラスチックは、底生生物と底質のガス交換プロセスを阻害する可能性もあることが想像されている、

海に漂うマイクロプラスチックは数百年漂うと考えられているが、実際にマイクロプラスチックの年齢を調べたところ外洋では 1 ~ 3 年、陸近くでは 0 ~ 5 年と比較的若いものが多いことがわかっているそうだ。

海には海面近くから除去する働きがあり、古いものは分解され海底に沈殿していると考えられる。

マイクロプラスチックに紫外線を照射した実験では年 1.7 ~ 2.3% の割合で分解されたという。

つまり、過去に海に流出した浮遊プラスチックの 7 ~ 22% はすでに分解されたともいえるようだ。

また、海洋プラスチックを分解する能力をもつ微生物が見つかっているそうだ。

Rhodococcus ruber (ロドコッカス・ルーバー)はポリエチレンを年 1.2% 分解する能力があるそうだ。

更に、Parengyodontium album (和名なし)はポリエチレンを日に 0.044% 分解する能力をもっているそうだ。

しかし、Parengyodontium album は皮膚感染症、角膜炎、心内膜炎を起こすらしく、人間にとって好ましい菌類ではないようだ(笑)。

次回へ・・・。