前回の続き・・・。

1995 (平成 7 年)年に制定された高齢社会対策基本法では、「我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれている」(全文)とあった。

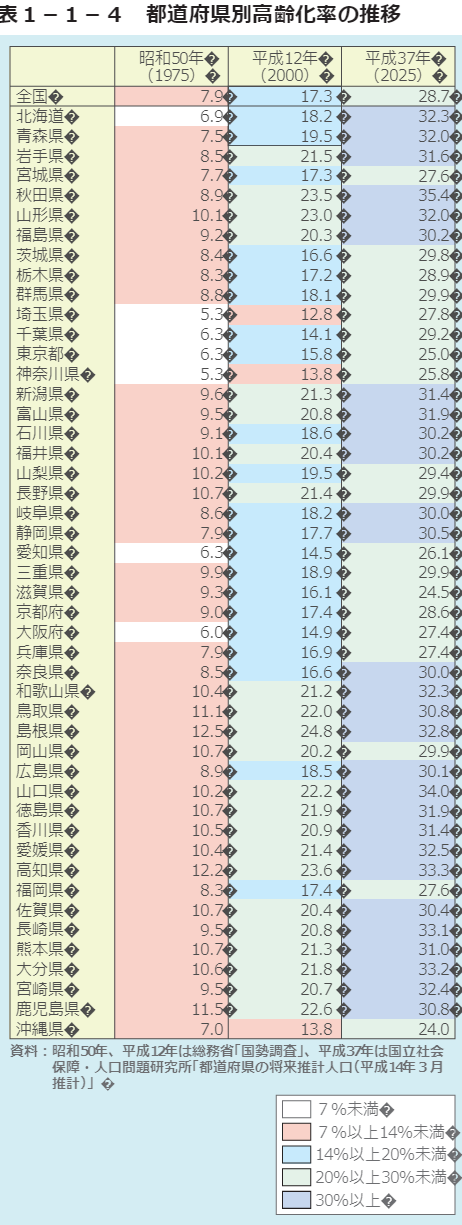

下の表を見てほしい。

都道府県別の高齢化率について大まかな傾向をみると、東京、大阪、愛知を中心とした三大都市圏で低く、それ以外の地域で高い。

2000 (平成 12 年)年の高齢化率は、最も高い島根県で 24.8% 、最も低い埼玉県で 12.8% となっている。

そして、 2015 年に予想された 10 年後の高齢化率では、すべての都道府県で上昇し、 2025 年には、最も高い秋田県で 35.4% 、最も低い沖縄県でも 24.0% に達すると見込まれていた。

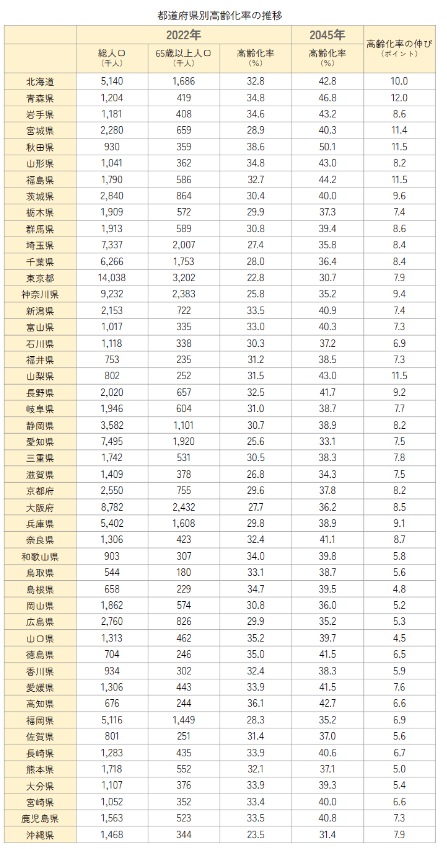

下の表を見てほしい。

2023 (令和 5 年)年版高齢社会白書(内閣府)の都道府県別高齢化率である。

予想通り、秋田県が最も高いのだが、38.6% となっている。

しかも 3 年も前倒しで 3.2% も高くなっている。

そして、残念ながら、最も低いのは東京都で 22.8% と沖縄県は首位の座を渡している。

実際は、 23.5% となっており、 3 年前倒しで考えると、予想の 24.0% を超える可能性があるのかもしれない。

全国で見ても、2022 年版の高齢社会白書で、我が国の高齢化率は 28.9%となっており、 2025 年予想の 28.7% を3年前倒しでクリアしてしまっている。

当然、この高齢化率は地域の医療に影響を及ぼす。

貴方の住んでいる地域は如何だろうか?

さて、現在、貴方は健康だろうか?

10 年先は?

前期高齢者になる 65 歳には?

後期高齢者になる 75 歳には?

超高齢社会を乗り越えていく上で、最も重要なコンセプトが未病という考え方らしい。

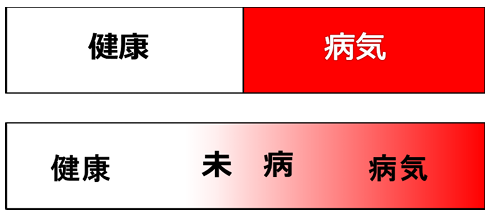

未病とは、下図のように、“健康”と“病気”を「二分論」の概念で捉えるのではなく、心身の状態は“健康”と“病気”の間を連続的に変化するものとして捉え、この全ての変化の過程を表す概念であり、 2017 年 2 月に閣議決定された国の「健康・医療戦略」においてもその重要性が盛り込まれている。

高齢者になっても、元気で自立した生活を送るためには何が必要だろうか?

一人一人が心身に関する正しい知識を持つこと。

ライフスタイルを見直し、現在の未病の状態や将来の疾病リスクを把握すること。

社会参加も含めた人生設計を描いていくこと。

etc・・。

これまでのように、行政や専門家の提供するサービスを受動的に選択するのではなく、行政やかかりつけ医などの専門家の幅広なサポートを受けながら主体的に選択し、自ら行動変容を起こしていくことにより生活の質を高めていくことが必要になりそうだ。

国と専門家は未病を可視化できるようにしたいらしい。

ME-BYO INDEX

【未病指標の定義】

個人の現在の未病の状態や将来の疾病リスクを数値で「可視化」するもの。

【未病指標の要件】

未来予測が可能であること。

個別化されていること。

連続的かつ可変的であること。

使い易く費用対効果が高いこと。

一定の科学的根拠があること。

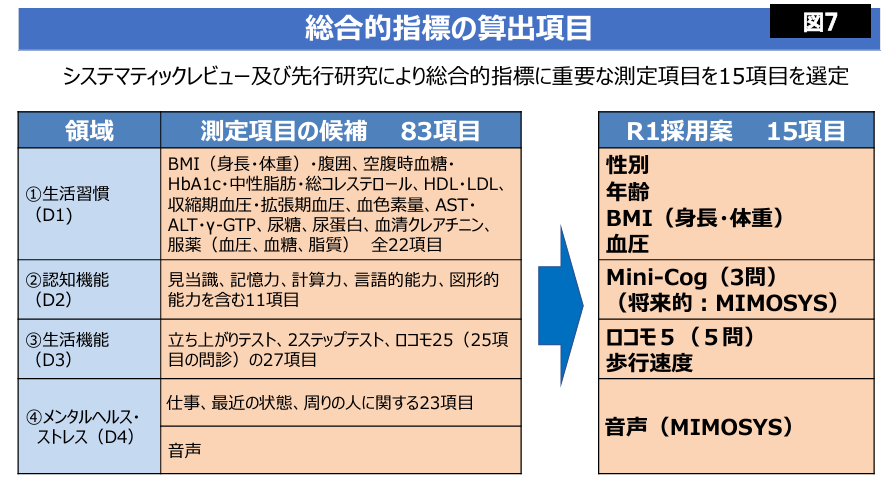

「未病指標」は、「生活習慣関連」、「生活機能関連」、「認知機能関連」、「メンタルヘルス・ストレス関連」の 4 つの観点から評価され、それらを合計したスコアが未病指標の値となり、具体的に未病指標を活用すると、未病に関する「 3 つの見える化」が可能となるそうだ。

未病の数値が見える化。

未病のバランスが見える化。

未病改善の努力が見える化。

「未病指標」によって健康状態が明確に可視化されれば、自分自身の健康管理や生活改善にも役立てるのはということらしい。

具体的には、以下の 83 項目から選定された 15 項目が基準になるようだ。

次回へ・・・。