前回の続き・・・。

《魚編・第 3 話》

季節は少し前になるのだが、秋の魚と言えば何を思い浮かべるだろう?

私は、断然、“秋刀魚”である。

まあ、“さんま”や“サンマ”と平仮名やカタカナで書くと、趣が出ないが、漢字で書くと、秋の代表という気がする(笑)。

-Wikipediaより参照-

和名“サンマ”の由来については、 2 つの有力な説があるらしい・・・。

「サ(狭、意:狭い、細い)」に起源があるとして「細長い魚」を意味する古称“サマナ(狭真魚)”から“サマ”→ “サンマ”と変化したとする説。

大群をなして泳ぐ習性を持つことから「大きな群れ」を意味する「サワ(沢)」と「魚」を意味する「マ」からなる“サワンマ”が語源となったという説。

サンマは、古くは“サイラ(佐伊羅魚)”、“サマナ(狭真魚)”、“サンマ(青串魚)”などと読み書きされていたらしい・・・。

私たちに馴染みのある“秋刀魚”という漢字表記の登場は、大正時代に入ってからのことらしい。

由来は、秋に旬を迎え、よく獲れることと、細い柳葉形で銀色に輝くその魚体が刀を連想させることにあり、「秋に獲れる刀のような形をした魚」との含意があるとされている。

かつては庶民の味方であった秋刀魚も、近年は、すっかり漁獲量が減り、価格も上昇傾向にある。

サンマは、太平洋全域に生息するが、日本では、主に排他的経済水域内で漁獲し、公海上の漁は少ない。

これに対して、台湾・中国の大型漁船は、日本の排他的経済水域のすぐ外側の公海上に出漁し、サンマを獲り尽くすため、日本沿岸にサンマが寄ってこなくなったいる。

かつては 50 万トンを超えたことがある漁獲量も近年では 10 万トン前後を推移している。

当然、価格も影響を受ける。

私の幼い頃は、 3 匹・ 100 円とか、安ければ 5 匹・ 100 円で売られていた記憶があるのだが・・・。

昨年などは、 1 匹・ 300 円超と高値が続いた上、サイズも脂が乗って美味しいとされる 150g より、二回りも小さい 120g 前後が主力で、高級魚へとなってしまった。

今年も、 7 月 30 日には、水産庁の調査で、8 月~ 12 月までのサンマ漁が、 4年連続で不漁の見通しであると発表された。

しかし、 8月に入り、秋刀魚の水揚げで有名な根室や釧路で、豊漁で沸いていると言う嬉しい知らせが届いた。

サンマの水揚げ量が、昨年まで 8 年連続日本一だった北海道根室市の花咲港では、 28・29の両日で、約 2,700 トンに上ったというのだ・・・o(*’▽’*)/☆゜’パチパチ

花咲市場では、 29 日の競りの高値が 205 円/kgで、昨年同時期の半値以下となり、道内での店頭価格は、1匹・ 100 円を切り、根室市の鮮魚店では、1匹・ 30 円程度で販売するところもあったらしい・・・\(^▽^)/ヤッター!!

今年の初夏、北西太平洋海域の海水温を上昇させていたラニーニャ現象が終息し、北海道北東沖の海水温が、例年より 2 ~ 3℃ 程低下し、海水温の低下が、サンマの豊漁をもたらしたようだ。

水産庁の調査では、今年、日本の近海にやってくるサンマの量は、不漁が続いた去年に比べおよそ 2.4 倍に増える見込みとされていた。

しかし、そんな喜びも束の間・・・(@・Д・@)??

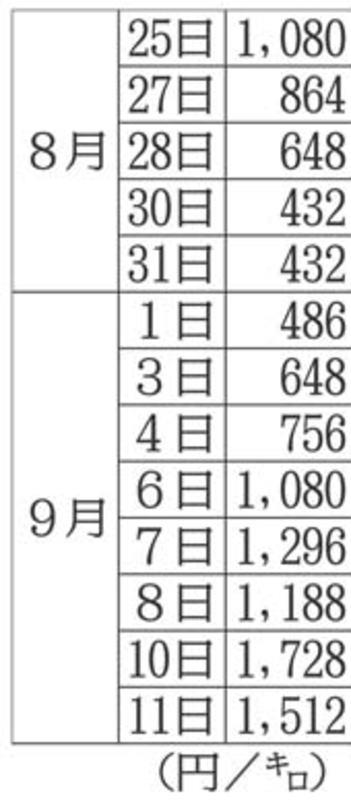

下の表を見て欲しい。

この期間に何があったかと言うと、“北海道胆振東部地震”である・・・。

『 9 月 6 日 3 時 7 分 59.3 秒、北海道胆振地方中東部を震源として、地震の規模はマグニチュード 6.7 、震源の深さは 37 km 、最大震度は震度階級で最も高い震度 7 で、北海道では初めて観測された地震である』

サンマが、地震以降、北海道に寄らなくなり、漁獲量が減っていったらしいのだ・・・。

その後どうなったかと言うと・・・。

今日(12/10)、事務所近隣のスーパー 5 店舗を見て回ったのだが・・・。

サンマを置いている店が 3 店舗、置いていない店が 3 店舗だった。

店 A :生サンマ@ 3 匹・ 208 円(税抜)

店 B :生サンマ@ 1 匹・ 108 円(税込)

店 C :解凍サンマ@ 1 匹・ 108 円(税込)

どうやら、結局、例年位の価格なのだろうか?

すっかり、前置きが長くなったが、本題に入ろう。

皆さんは、サンマの内臓(はらわた)は食べるだろうか?

好んで食べるという方と絶対食べないという方とに、意見は分かれるのではないだろうか?

ところで、サンマ以外の魚の内臓を食べる人はいるだろうか?

カワハギの肝臓とか特殊な場合を除いて、通常、魚の内臓は食べることは出来ないと言われている。

その理由は、胃の中に、魚が食べたものが残っており、魚には大丈夫でも、人には食中毒を引き起こす可能性がある菌が存在しているからである。

では、何故、サンマの内臓は食べられるのだろうか?

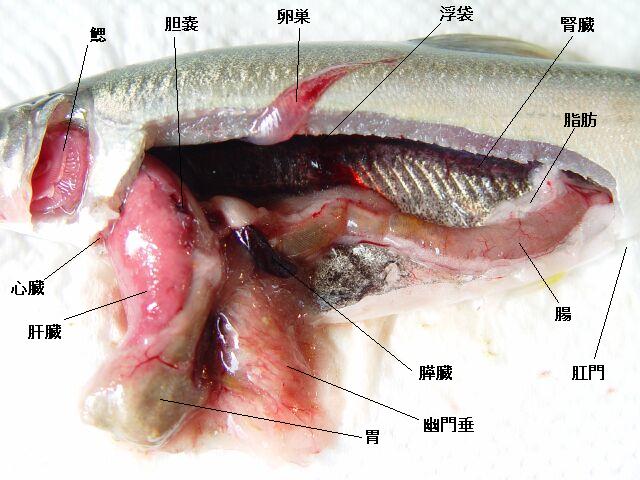

これは鮎の内臓だが・・・。

胃、腸、肝臓、腎臓などと消化器官がはっきり分かれている。

一方、サンマの場合は・・・。

胃が無く、一本の消化官が腸なのだが、これがそのまま肛門に繋がっている。

腸が短いため、摂食した餌は、 20 ~ 30 分程度の短時間で消化され、体外に排出されるらしい・・・。

しかも、サンマは日中にプランクトンを食べ、夜は何も食べない・・・。

サンマ漁が行われるのは夜間なので、食卓に届くサンマの内臓はほぼ空っぽの状態になっているため食べることが出来るのだ。

このことは知っていたのだが、内臓食べる派だった私が、ある時、いつものように内臓を食べようと思っていたら、鱗がゾロッと出てきたのである・・・ゥ─σ(・´ω・`*)─ン…

サンマを調理するときに、鯛や鯵のように鱗を落とす人はいないと思う。

サンマはもともと鱗が剥がれやすいので、漁の時にほとんどが剥がれ落ちてしまうのだ。

何故、鱗が内臓から出てきたのかが気になって調べてみた・・・\_((ヾ(`・∀・´*)カタカタ

その原因は、捕獲する際に大量のサンマ通しがぶつかり合うことで鱗がはがれ、その鱗を飲み込んでしまうためらしい・・・。

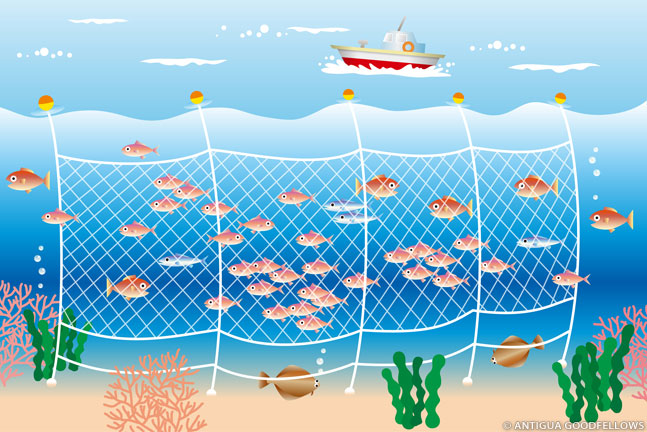

サンマの漁には、“刺し網漁”と“棒受け網漁”という漁法があるようだ。

“刺し網漁”は、 7 月中旬~ 8 月初旬までのサンマ漁初期に行われる漁法で、お盆前には終わるらしい・・・。

ただ、“刺し網漁”は、海中にワナを仕掛けておく形になるので、水揚げまで時間がかかり、鮮度が落ちるという難点があるらしい・・・。

“棒受け網漁”は、サンマの群れが日本近海に来てから行うので、大量に、しかも魚体を傷つけず生きたまま捕ることができるという利点があるらしい・・・。

しかし、そのため、鱗が内臓に残っちゃうのだ・・・。

声:「今まで、鱗を喜んで食べていたとは・・・。」

調べるまで知らなかったのだが、初期( 7 月中旬~ 8 月初旬)のサンマは鮮度がイマイチということは、内臓は避けた方が良さそうだし、中後期のサンマは鮮度は良いが、内臓に鱗が残っている。

こうなると、どの時期でも内臓が食べられなくなってしまったのだ・・・(笑)

サンマの内臓には、カルシウム、ビタミン類、特にビタミン A が豊富で、冬にかけてウィルスや細菌から体を守る、抵抗力を高めるのに役立つと言われていたり・・・。

サンマのウロコには、コラーゲンやカルシウムが豊富に含まれているので、食べた方が良いと言われていたり・・・。

しかし、一旦気になると・・・(≧△≦)イヤー

勿論、気になるか気にならないかは貴方次第である・・・ε=ε=ε=(;^・_・^)

次回へ・・・。