前回の続き・・・。

5⃣ リハビリテーション

リハビリテーションは、“がん”や“がん”の治療による体への影響に対する回復力を高め、残っている体の能力を維持・向上させるために行われる。

また、緩和ケアの一環として、心と体のさまざまなつらさに対処する目的でも行われる。

食べ物をかむ・飲み込む・味わう機能や、思う通りに発声して話す機能が低下した場合は、リハビリテーションを行い、これらの機能をできるだけ回復させていく。

特に、食べたり飲み込んだりする訓練は、術後に早期から自分の口で食べ物を摂取できるようにするために重要である。

舌がんのリハビリテーションは、看護師や言語聴覚士(※注 1 )が中心となって行うことが多い。

(※注 1 ) 英語名:ST ( Speech-language-hearing Therapist の略)。難聴や発声・発語などの障害と、その影響でコミュニケーションに問題がある場合や、のみ込みがうまくできない患者に訓練、指導、助言を行い、日常生活の機能回復や改善のためのリハビリテーションを行う専門家。

詳しくは担当医や看護師など身近な医療者に確認することが大切である。

1. 飲み込みのリハビリテーション

飲食物を食道へ、空気を気管へとふり分ける働きが低下すると、誤嚥ごえんによる誤嚥性肺炎が生じるおそれがある。

これを防ぐためにも、手術で舌を切除した場合には、残っている舌の大きさや再建した舌の状態に合わせて、舌そのものの運動訓練を行ったり、舌を使わずに飲み込む動作を練習したりする。

代表的な飲み込む動作は、みそ汁などの熱いものをズルズルとすする、いわゆる「すすり飲み」のような方法である。

再建した舌のように、自由に動かせないときに適している。

「すすり飲み」がうまくできない場合は、いすの背もたれに寄りかかり、首を後ろに曲げて、重力を利用してのどに食べ物を送り込む方法を訓練する。

2. 声・発音のリハビリテーション

頬や唇、残っている舌などのうち、どの部位をどのように動かせば発したい音を出せるかについて、鏡などを用いながら練習する。

また、唾液がうまく飲み込めないことによって、正しい発声・発音が難しくなっている場合には、「すすり飲み」で唾液をしっかり飲み込んでから、大きく口を動かして発声・発音する練習も必要となる。

3. 装置を使った嚥下(飲み込み)や発声・発音のリハビリテーション

手術後に残った舌の範囲が少ない場合には、舌接触補助床( PAP )という装置を使ってリハビリテーションを行うことがある。

この装置は、舌と上あごとの間の隙間を埋める入れ歯のようなもので、これをはめて嚥下や発声・発音のリハビリテーションを行なう。

4. 頸部郭清術による症状のリハビリテーション

頸部郭清術を行った場合、手術後の顔のむくみ、頸部の変形・こわばり、肩の運動障害などが起こることがある。

理学療法士(※注 2 ) などの指導を受けながら、腕をあげたり、肩や首を回したりする運動を行う。

(※注 2 ) 英語名:PT ( Physical Therapist )の略。“がん”の発症や治療に伴う「体力低下」などによって日常生活に必要な動作がしづらい、もしくはその可能性がある患者に、運動療法などのリハビリテーションを行う専門家。

このような運動を退院後も継続することで、不快感の軽減が期待できる。

6⃣ 緩和ケア

緩和ケアに関しては、以前、“がん”という病という寄稿の際にも取り上げている。

もういちど、取り上げてみる。

1. がんと言われたときから始まる緩和ケア

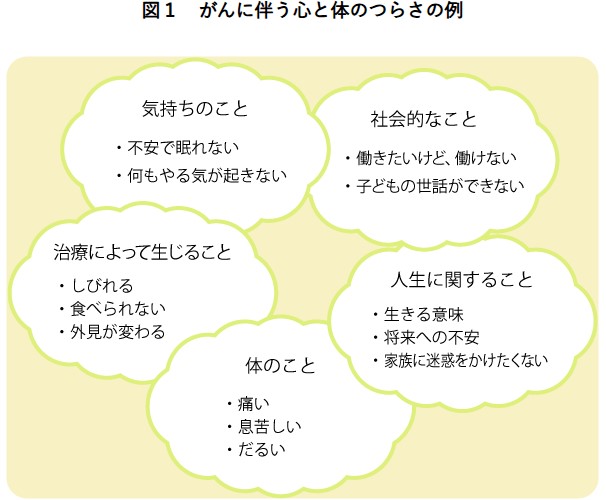

“がん”になると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや、将来への不安などのつらさも経験することがある。

緩和ケアとは、“がん”そのものによる症状を軽くしたり、“がん”や“がん”治療に伴う心と体、社会的なつらさを和らげたりするために行われる予防、治療およびケアのことである。

緩和ケアは、決して終末期だけに行われるものではなく、“がん”と診断されたときから始まる。

つらさを感じるときには、“がん”の治療とともに、いつでも受けることができる。

“がん”や“がん”治療に伴うつらさや、それ以外の悩みについても、看護師や医師などの身近な医療者や、がん相談支援センターなどに相談できる。

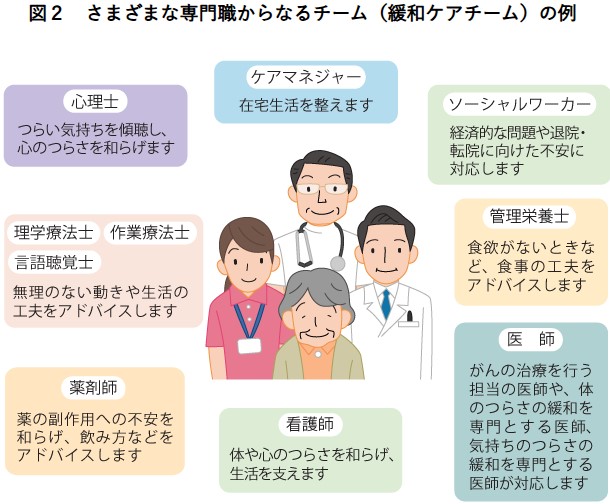

2. 緩和ケアを支えるチーム

緩和ケアは、基本的には担当の医師や看護師から受けるが、必要に応じてさまざまな職種の人がチーム(緩和ケアチーム)となって支えてくれる。

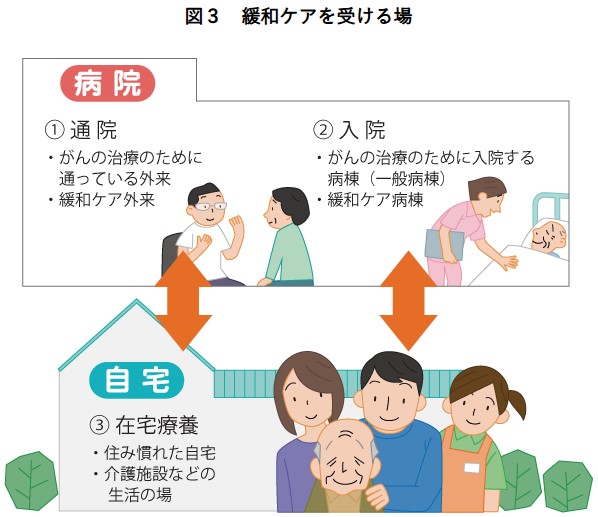

3. 緩和ケアを受ける場

緩和ケアを受ける場は、大きく通院、入院、在宅療養(自宅で受ける緩和ケア)の 3 つに分けられる。

緩和ケアは、全国のがん診療連携拠点病院であればどこでも受けることができる。

病院では、通院でも入院でも受けることができる。

また、自宅でも受けることができる。

がん診療連携拠点病院以外の病院でも受けることができる場合がある。

1 ) 通院

通院での緩和ケアは、がんの治療のために通っている外来や、緩和ケア外来で受けることができます

( 1 ) “がん”の治療のために通っている外来

“がん”の治療のために通っている外来では、“がん”や“がん”の治療によるつらさを和らげるために、担当の医師や看護師から緩和ケアを受ける。

必要に応じて、他の専門職による支援を受けることもある。

( 2 ) 緩和ケア外来

緩和ケア外来では、緩和ケアの専門的な知識をもつ医師や看護師から緩和ケアを受けることができる。

入院中に緩和ケアを受けていた場合には、退院後引き続き緩和ケア外来を受診することもある。

施設によっては緩和ケア外来がないこともある。

その場合には、これまでに治療を受けたことがない施設の緩和ケア外来を受診することもできる。

本人や家族の希望によって受診することもできるので、担当の医師に相談してみると良い。

2 ) 入院

入院での緩和ケアは、がんの治療のために入院する病棟(一般病棟)や、緩和ケア病棟で受けることができる。

( 1 ) “がん”の治療のために入院する病棟

“がん”の治療のために入院する病棟では、“がん”や“がん”の治療によるつらさを和らげるために、担当の医師や看護師から緩和ケアを受けることができる。

必要に応じて、他の専門職による支援を受けることもある。

( 2 ) 緩和ケア病棟

緩和ケア病棟は、緩和ケアに特化した病棟である。

“がん”を治すことを目標にした治療(手術、薬物療法、放射線治療など)ではなく、“がん”の進行などに伴う体や心のつらさに対する専門的な緩和ケアを受けることができる。

緩和ケア病棟は、一般病棟と異なり、できる限り日常生活に近い暮らしができるように作られた病棟で、共用のキッチンなどが設けられている場合もある。

また、茶話会や季節のイベントなどが催されることが多く、家族などの親しい人とともにイベントを楽しむことができる。

入院での緩和ケアにより体や心のつらさが和らいだら、退院し自宅に帰ることもできる。

緩和ケア病棟での緩和ケアを希望するときは、早めに探しとくと良い。

緩和ケア病棟には、病院内にある場合と、緩和ケアのみを行う独立型の施設の場合(ホスピスや緩和ケア病院)がある。

地域によって、緩和ケア病棟のある病院の数は異なる。

緩和ケア病棟に入院するために待機している人がいる場合もあるため、早めに担当の医師に相談した方が良い。

“がん”診療連携拠点病院などのがん相談支援センターでも、緩和ケア病棟の情報を得ることができる。

3 ) 自宅療養(自宅で受ける緩和ケア)

安心してリラックスできる住み慣れた自宅では、ご本人の生活のペースに合わせながら病院と同じような緩和ケアを受けることができる。

在宅療養を受けるには、訪問診療(※注 3 )、訪問看護、訪問介護、訪問入浴などの在宅でのサービスを整える必要がある。

(※注 3 ) 医師の定期的な訪問により行われる診療のことで、必要なときにだけ行われる往診とは異なる。

“がん”の治療で通院または入院している場合には、担当の医師が訪問診療に向けて紹介状を作成し、病院の職員が訪問診療医や訪問看護ステーションと連絡を取り合って調整してくれる。

一人暮らしの場合にも、これらのサービスを整えることでこれまでに近い生活を送ることができるようになる。

自宅で具合が悪くなったときには、訪問診療医と相談して、病院に入院することもできる。

また、家族などの介護者が体調を崩したり、介護による肉体的・精神的な負担を感じたりする場合には、介護者の休息や気分転換のために、短期の入院(レスパイト入院)を受けいれている施設に入院することもできる。

安心して自宅で緩和ケアを受けるために、訪問診療医や訪問看護師と、療養の目的や希望する生活について十分に話し合うことが大切である。

緊急時の対応方法や受け入れ先についても、あらかじめ確認しておくことも重要である。

なお、介護施設などに入所している場合でも、訪問診療による緩和ケアを受けることができる場合がある。

☞ 自宅で受ける緩和ケアの費用

自宅で受ける緩和ケアには公的医療保険が適用され、緩和ケア病棟に入院するよりも費用が安くなることがある。

また、介護保険が適用されると、介護用ベッドなどの介護用品や、訪問介護、入浴サービスなどを利用することができる。

一方で、医師や看護師が訪問するための交通費など、保険適用外の費用も必要となることがあるため、詳細はソーシャルワーカーやケアマネジャー、訪問看護師に聞いてみると良い。

以上が、舌がんの手術から後遺症やケアに関するまでの流れである。

本来は、舌がんのステージが進むと、放射線治療や薬物療法が必要になる。

今回、私の場合、現時点では必要としていないとされているので、これらの治療を深く掘り下げることが出来そうにないので省略する。

進行度合いによっては、これらの治療も必要になってくる可能性もあるので、その際には、改めて取り上げる。

次回へ・・・。