前回の続き・・・。

何処の世界でも専門家と言う肩書を持つ方々と庶民の感覚は違うようだ・・・?

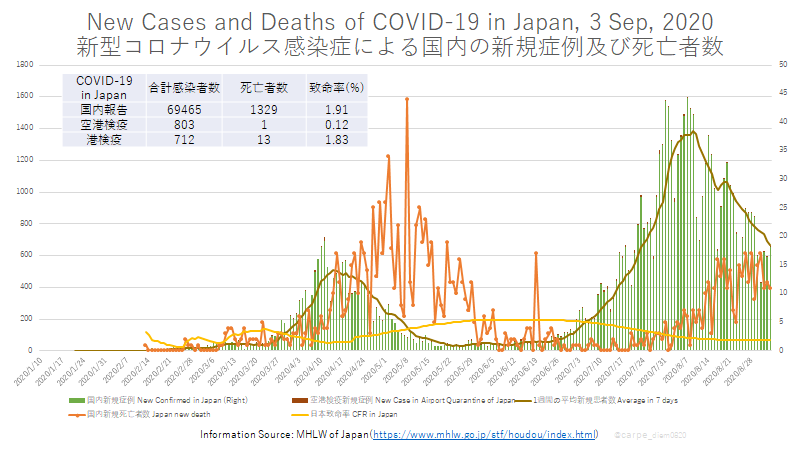

大きな山と谷が 2 つあって、1 つ目の山より 2 つ目の山が高いのに、これは山じゃないと言い張られてもなぁ・・・。

何のことかと言うと、新型コロナウィルスの第 1 波、第 2 波のことである。

マスメデイアは、盛んに、「第 2 波は、第 1 波より重症者や死亡者が少ないのは何故?」みたいなことを言っている。

本当にそうなのだろうか?

全国に感染が拡大して行って、緊急事態宣言下の時期にあたる 4 ~ 6 月を第 1 波とし、やや落ち着いた後に、再び感染が拡大して行った時期第 2 波とみるのが一般的なようだ。

第 1 波下( 4 ~ 6 月)

・感染者数・・・ 16,265 人

・死亡者数・・・ 905 人

第 2 波下( 7 月~ 9/24 時点)

・感染者数・・・ 61,836 人

・死亡者数・・・ 563 人

これだけを見ると、 PCR 検査の拡大に伴い、感染者数が洗われて見つけられたので感染者数が著しく増えた割には、死者数は減っているような気がする。

東京、大阪、愛知、福岡の大都市の死亡者数を見てみよう

第 1 波下( 4 ~ 6 月)

・東京・・・ 309 人

・大阪・・・ 84 人

・愛知・・・ 34 人

・福岡・・・ 33 人

第 2 波下( 7 月~ 9/24 時点)

・東京・・・ 70 人

・大阪・・・ 113 人

・愛知・・・ 49 人

・福岡・・・ 62 人

これをみると少し見方が変わるのではないだろうか?

ついでに、第 2 波の影響をダイレクトに受けた沖縄を見てみよう。

第 1 波下( 4 ~ 6 月)・・・ 7 人

第 2 波下( 7 月~ 9/24 時点)・・・ 38 人

私は、毎週データを記載していたので、第 2 波の方が、死者が増えている県が如実に分かってしまう・・・

列挙すれば・・・。

鹿児島県・・・ 0 人→ 12 人

徳島県・・・ 1 人→ 9 人

滋賀県・・・ 1 人→ 7 人

山梨県・・・ 1 人→ 6 人

奈良県・・・ 3 人→ 9 人

これを見ると一概に、第 1 波より第 2 波の方が、死者数が減ったということもいえなくなりそうだが・・・?

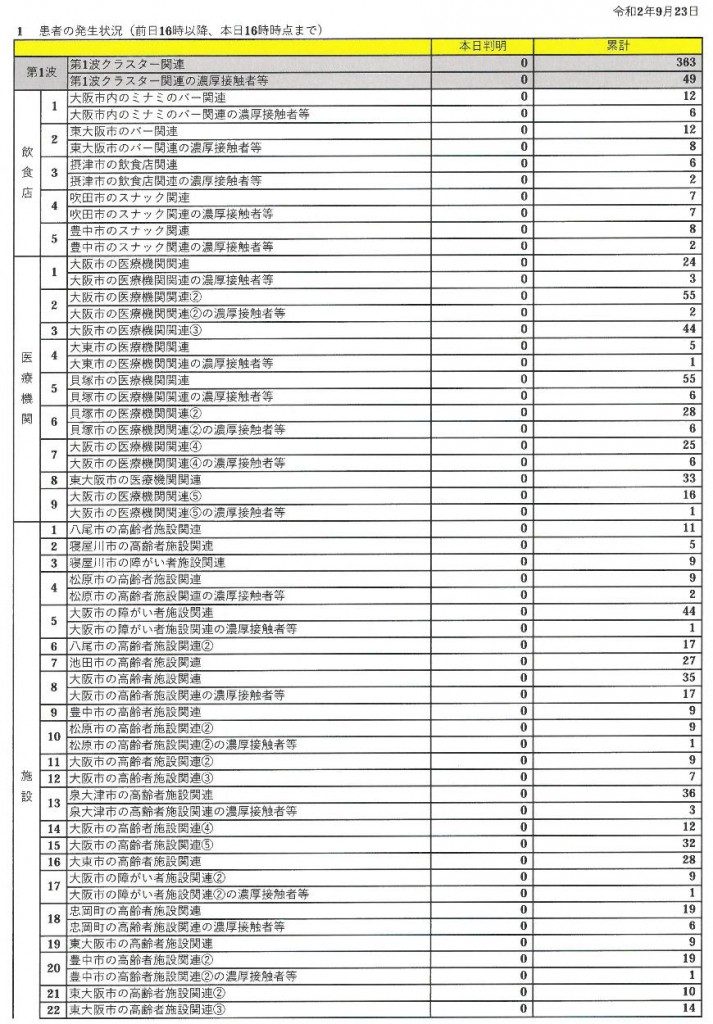

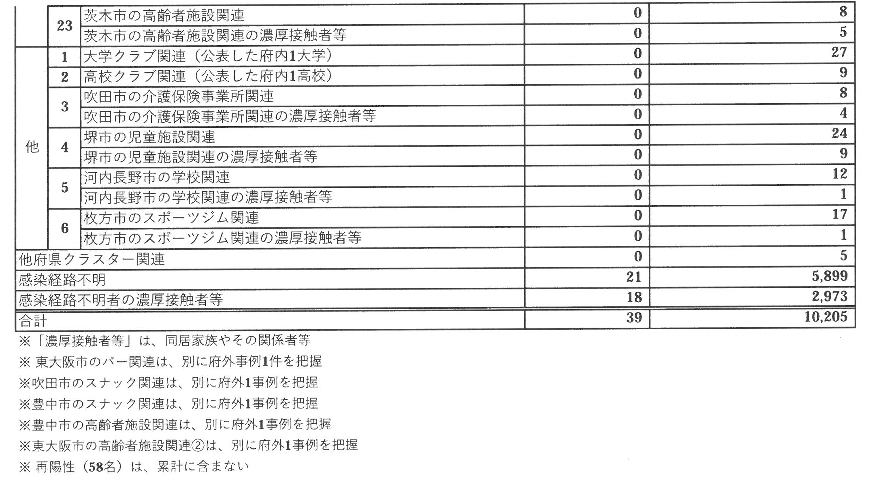

大阪府で死者数が増えたのは、第 1 波の時に比べると、クラスターが発生したのが、医療機関、高齢者施設、障害者施設が多かったことだと思う。

大阪府の発表は、発症時の状況が分かりやすいので、第 2 波に関しては、軽症あるいは無症状からの短期間での死亡と言うケースが多かった・・・。

愛知県においても、豊川市、一宮市の高齢者施設でのクラスター発生が一因だと思う。

福岡県においては、医療施設でのクラスター発生が一因だろうか?

巷では、こんなことが囁かれている・・・。

「ウイルスが変異して弱毒化した?」

「第 1 波のときに多くの日本人がウイルスに感染あるいは被曝し、すでに多くの日本人には“免疫”がある?」

これらは専門家が言っていることでありながら、何ら、確証もないままに、情報だけが独り歩きをしている感が否めない。

私は、単純に、第 2 波において、重症者・死亡者が思ったより少ない最大の理由は「重症化のリスクが高い高齢者が街に出なくなったから。」・・・(笑)

如何だろうか?

高齢者が外に出ず、感染しなければ、重症化・死亡者数は増えない。

しかし、上記で上げた大阪府を含めた数県では、高齢者に影響のあるような医療施設、高齢者施設、障害者施設でのクラスターが発生したため、重症者・死亡者が増えただけでは無いだろうか?

このように考えると、如何に、高齢者を守っていくかで、国の命運はかかっているのではないだろうか

一方、厚生労働省の専門家組織「アドバイザリーボード( AB )」は、致命率低下について、次のような要因をあげている。

・検査体制の拡充などサーベイランス(調査)感度が高まり、より多くの感染者が確認できるようになった

・若い世代が占める割合が高くなっている

・第 1 波に比べ院内感染や施設内感染の占める割合が低く、高齢者でも比較的健康な高齢者が含まれると考えられる

・標準的な治療法に基づく対応が進んでいると考えられる

また、一方で、医療体制が、新型コロナウィルスに対応できるようになってきたことを挙げる医師もいる。

国立国際医療研究センター( NCGM )忽那賢志医師談

「治療の手順が確立してきたのは非常に大きいと思っています。一つは抗ウイルス薬の「レムデシビル」(商品名:ベクルリー)が5月上旬に緊急承認され、中等症や重症の患者さんに使えるようになりました。承認後は第2波の患者さんを中心に投与されていますが、その恩恵が出ているのだろうと思います。

もう一つは「デキサメタゾン」というステロイド薬の有効性がはっきりと証明され、致死率を下げるという効果が試験で示されました。中等症、重症ではほぼほぼルーティンとして使われることが多くなりました。レムデシビルとデキサメタゾンの併用という治療が確立してきたというのが、重症化する人が減っている比較的大きな要因の一つだと思っています。

抗凝固薬の「ヘパリン」もあります。新型コロナウィルス感染症の患者さんには血液の凝固異常が起こることがあります。ヘパリンそのものが致死率を下げているかどうかはまだわかっていませんが、これもルーティンで使われることが多く、三つの薬の併用も増えてきています。この薬も多少影響しているのかもしれません。

臨床現場で見ていても、第 1 波だったら人工呼吸器を挿管することになった容体の人も、第 2 波ではなんとか挿管を回避できる人が増えたという印象はあります。これは研究として客観的なデータがあるわけではなく現場の印象なのですが、治療が効いているという実感はあります。」

現場の医師が、自信をもって対応できるようになってきたことは実に好ましいことである。

我々は、第 1 波、第 2 波をなんとか乗り越えて、第 3 波に備える時が来たようだ・・・。

次回へ・・・。