前回の続き・・・。

《造血幹細胞移植のの際の副作用・合併症》

1⃣ 造血幹細胞移植の副作用・合併症

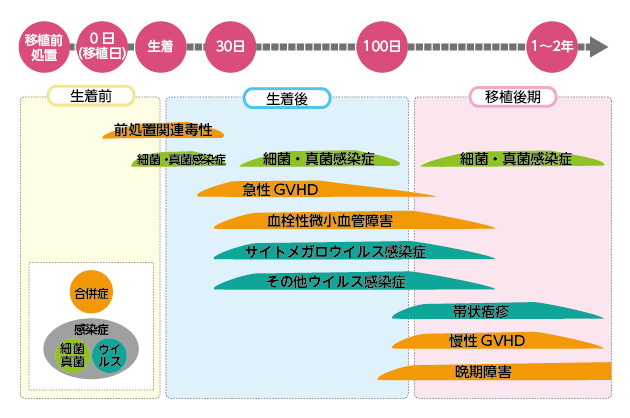

・‟造血幹細胞移植”後は、さまざまな副作用や合併症が起こり得る。

・自家造血幹細胞移植(自家移植)、同種造血幹細胞移植(同種移植)に共通の副作用として、前処置に関連して起こる血球減少や粘膜障害、血球減少に関連して起こる感染症・貧血・出血などがあげられる。

・更に、同種移植では、「移植片対宿主病( GVHD )」に代表される免疫に関連する合併症や、免疫力が著しく低下することに伴うさまざまな感染症、移植後数カ月以降に起こる肺障害などの「晩期障害」が起こる。

【副作用・合併症の出現時期】

2⃣ 前処置に関連して起こる副作用

・通常の化学療法と同じく、血球減少、口内炎、脱毛、食思不振・吐き気・嘔吐、下痢などが起こるが、移植前処置では概してその程度が強くなる。

・強い口内炎・のどの痛みのため、多くの患者では一時的に食事をとりづらくなり、医療用麻薬(モルヒネなど)による鎮痛が必要になることもある。

・また、頻度は低いが、肝臓・腎臓・肺・心臓・中枢神経などの重要な臓器に障害が起こることがある。

・特に、肝臓の血管が傷害され、黄疸や肝腫大、腹水貯留などの症状が出現する「肝中心静脈閉塞症( VOD )」は、生命に関わる重篤な副作用である。

3⃣ 移植片対宿主病( GVHD )

ⅰ ) 移植片対宿主病( GVHD )とは

・移植片対宿主病( GVHD )は、同種移植後に特有の合併症で、ドナー由来のリンパ球が患者の正常臓器を異物とみなして攻撃することによって起こる。

・重症化すると治療が難しく時に命に関わることもある。

・これに対して、「拒絶反応」とは、患者の免疫細胞が、ドナー由来の移植片を異物と認識し、攻撃することによって起こる合併症で、 GVHD とは異なる。

・一方で、軽症の GVHD が起こったほうが白血病の再発が減り、患者の予後(※注 1 )がよくなることが知られている。

(※注 1 ) 病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことで、「予後がよい」といえば、「これから病気がよくなる可能性が高い」、「予後が悪い」といえば、「これから病気が悪くなる可能性が高い」ということになる。

・これは、移植後に残存している腫瘍細胞を異物とみなして攻撃する免疫反応によるもので、「移植片対白血病効果( GVL効果 )」という。

・そのため GVHD の治療では、 GVHD による臓器障害という悪い側面と、 GVL 効果による再発減少というよい側面の、相反する反応をバランスよく管理することが重要である。

ⅱ ) 症状と治療

・ GVHD は、急性と慢性の 2 つに大別され、病理組織・症状・発症時期により分類される。

・急性と慢性ので診断基準や治療法が異なる。

・症状が起こる臓器は、急性では皮膚・肝臓・消化管など、慢性では皮膚・口腔粘膜・眼球・肺などで、症状や程度は個人差がありさまざまである。

・ GVHD の治療は、個別の状況に応じて検討され、ステロイド剤と免疫抑制剤を用いた全身療法が中心で、症状に応じて、外用薬(塗り)・内服薬・点眼薬(目薬)などの局所療法を併用する。

ⅲ ) 症状が出現したときのケア

(1) 皮膚 GVHD

・移植を受けた患者の皮膚は、移植前処置(化学療法や放射線治療)により、皮膚の再生に必要な基底細胞や皮脂膜の機能が障害され、薄く乾燥して傷ができやすい状態となるため、皮膚 GVHD がない場合でも非常に弱い状態になっており、予防のためにケアを継続的に行うことが大切であり、専門的な皮膚のケアは、看護師や担当医と相談して行う。

( 2 ) 消化管 GVHD

・消化管 GVHD の症状は、腹痛・下痢・吐き気・嘔吐・食欲不振などがある。

・自宅療養中に水様の下痢や強い吐き気や腹痛を認めた場合には、早めに医師に連絡する。

・重症の場合は入院治療が必要であり、消化管の安静を図るために経口摂取を中止して点滴による栄養補給をすることがある。

4⃣ 口腔ケア

・移植前処置に用いる化学療法や放射線照射、慢性 GVHD は、唾液腺を障害して口腔内を乾燥させ、口腔粘膜細胞を破壊する。

・また、移植後の低免疫状態もあり、患者の口腔内は病原菌が繁殖しやすい状態にあるため、広範囲にわたる重篤な口腔粘膜障害を起こすことがあり、適切な口腔ケアによって、二次感染症を防止し、 QOL の低下を防ぐことが大切とされている。

ⅰ ) 症状

・移植前処置の影響による症状は、粘膜炎・感染症・出血・唾液の分泌低下・口腔乾燥・味覚異常などで、 GVHD の悪化に伴い症状も悪化することがある。

ⅱ ) 予防

・症状を最小限にするためには予防が重要であり、まず、移植前処置(大量化学療法)が始まる前に、口腔ケアに関する説明や、口腔内の診察が行われる。

・必要に応じて、口腔清掃指導、歯石除去、虫歯の抜歯などの治療を行う。

・移植前処置から白血球生着までは、口腔内の清掃と観察が毎日行われ、感染症予防や食事指導が行われる。

ⅲ ) 治療

・症状が起こった場合には、粘膜保護・痛みの緩和・保湿・二次感染症予防などの処置が行われる。

5⃣ 感染症

・‟造血幹細胞移植”では、白血球生着後も白血球の数や機能が回復途上にあるため、非常に感染しやすい状態にあるため、長期にわたって感染症に注意が必要である。

・移植後早期は、特に免疫細胞の数や機能が十分でなく、また同種移植では GVHD の予防・治療のために投与する免疫抑制剤やステロイド剤の影響で免疫力がさらに低下する。

・免疫力が十分に回復するには、月~年単位の長い期間が必要である。

ⅰ )原因

・感染症の原因は、主に細菌や真菌(カビ)やウィルスなどで、体の外から新たに侵入して感染症を来す場合と、体の中にもともと常在・潜伏していたもの(例えば口腔内や腸管内の細菌・真菌、肝炎ウィルスなど)が粘膜傷害や免疫力低下に伴って感染症を起こす場合とがある。

・白血球が生着しても抵抗力は十分とはいえず、健康な人には害のないような弱い細菌、真菌(カビ)、ウィルスなどによって日和見感染症(※注 2 )を発症することも少なくない。

(※注 2 ) 健康な人には害のないような弱い細菌や真菌、ウィルスなどにより感染し、重度の免疫機能が低下している造血幹細胞移植をした患者や血液疾患の患者などに起こりやすい。

・主な病原体は、種々の真菌(カビ)、単純ヘルペスウィルス、サイトメガロウィルス、水痘(=みずぼうそう)・帯状疱疹ウィルス、アデノウィルスなどである。

ⅱ ) 対策

・感染予防のため、無菌室や個室などの防護環境で治療を行い、日和見感染症の予防のため、抗菌剤・抗真菌剤・抗ウィルス剤を投与する。

・患者の症状や検査結果から感染症が疑われた際、特に免疫力が低い時期には、病原体や感染臓器の確定診断の前に治療を開始する必要が生じることもある。

・自宅療養中の感染予防法について、手洗いやうがいだけでなく、食事や掃除、自宅で飼っているペットとの接触など細かい注意点は退院前に確認した方が良い。

ⅲ )予防接種

・移植前に罹患または予防接種によって得られた免疫力が、移植後に低下あるいは消失している場合がある。

・いくつかの感染症については、予防接種を再度受けることが勧められている。

・移植後の予防接種は体調が回復してから行う。

6⃣ 血栓性微小血管症( TMA :thrombotic microangiopathy )

・移植に用いる薬剤(前処置薬剤や免疫抑制剤など)の投与や、ウィルス感染や GVHD の発症などを契機として、血管内皮と呼ばれる組織が傷害され、臓器障害がみられる。

・貧血、血小板減少、腎機能障害、肝機能障害、中枢神経症状、消化管障害(下痢や下血)などが起こる。

・急性 GVHD と類似し、区別が難しいこともある。

・治療は、誘因を取り除くことと(免疫抑制剤の減量及び中止やウィルス感染の治療)、支持療法(※注 2 )が中心となる。

(※注 2 ) ‟がん”そのものに伴う症状や、治療による副作用・合併症・後遺症による症状を軽くするための予防、治療、およびケアのことで、合併症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気・嘔吐おうとに対する制吐剤(吐き気止め)の使用がある。

7⃣ 肝中心静脈閉塞症( VOD )

・移植前処置の副作用で、肝臓の小さな血管(肝静脈あるいは肝類洞)が血栓でふさがれてしまい、周囲の肝細胞がダメージを受け壊死することで発症します。症状は、黄疸、痛みを伴う肝腫大、腹水貯留などです。重症化すると腎臓や心臓などの重要な臓器にも障害が起こる。

・重症化すると治療が難しいため、早期の診断ができるように、患者ごとに発症リスクを移植前に評価する。

8⃣ 晩期障害

・‟造血幹細胞移植”を受けた患者では、移植後 3 ケ月以上経過しても、さまざまな合併症が起こることがあり、これを晩期障害という。

・特に慢性 GVHD の発症はQOL の低下と強く関連する。

・具体的には、免疫回復の遅れによる感染症、眼合併症(角結膜炎、白内障、虚血性微小血管性網膜症)、口腔乾燥、呼吸器合併症、心血管系合併症、肝合併症、慢性腎障害( CKD : chronic kidney disease)、筋・結合組織合併症、骨関節病変、中枢・末梢神経合併症、内分泌合併症(甲状腺機能低下症、性腺機能不全)、皮膚病変、二次がん、社会心理的問題など多岐にわたる。

・感染症予防は、特に慢性 GVHD の合併がある場合や免疫抑制剤の継続が必要な場合は重要で、抗菌薬の予防投与を行う。

・それ以外の晩期障害については、早期の診断ができるように、たとえ自覚症状がなくても、定期的に(移植後 1 年以内は 3 ~ 6 ケ月ごと、移植後 1 年以降は毎年 1 回ずつ)、診察や検査を行う。

・異常がみられればさらに詳しい検査を行い、適切な治療を開始する。

・近年は、晩期障害の予防や早期発見・治療を目指し、専任看護師などによる「長期フォローアップ外来( LTFU )」を設置する施設が増えてきている。

次回へ・・・。