前回の続き・・・。

マイクロプラスチックの体内残留についての支持派・否定派のそれぞれの論文を紹介した。

あなたはどちらを選ぶのだろうか?

どちらにしてもマイクロプラスチックの環境負荷は避けられないので、日本の現状を見てみる。

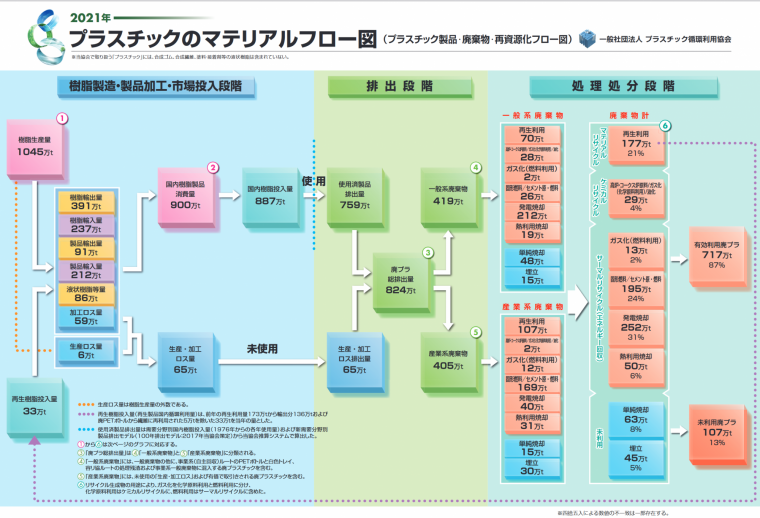

プラスチック循環利用協会から発表された 2021 年度の日本の廃プラスチック総排出量は 824万t になっている。

2021 年国内の「樹脂生産量」は、新型コロナウィルス行動の制約を受けながらも生産活動の回復傾向がみられ、樹脂製品の需要が増加したため、前年比 82 万t 増の 1,045 万t となっている。

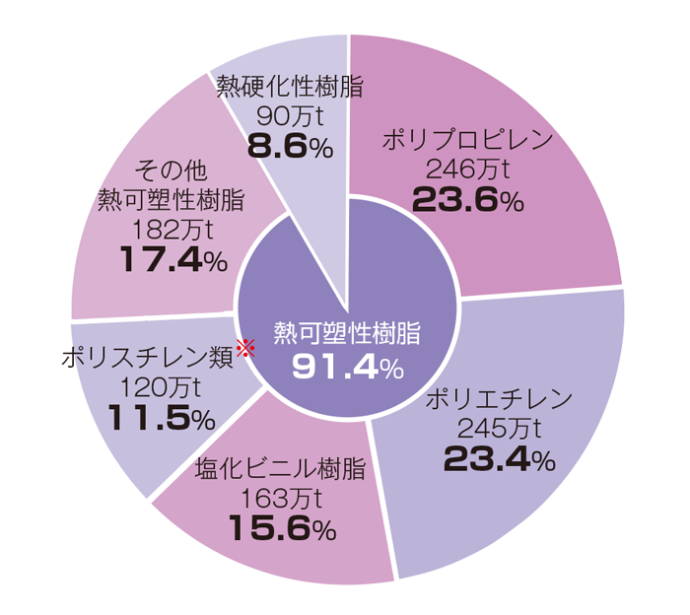

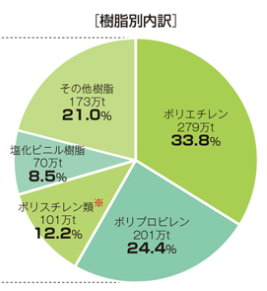

その内訳は下図のとおりである。

生産量は、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン類( AS 、 ABS含む)、その他の順となっている。

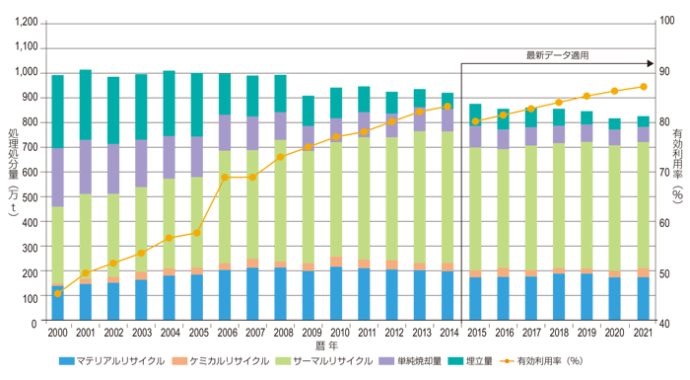

2000 年以降の「廃プラ総排出量」と「有効利用率」を見てみよう。

2000 年から比べると、「廃プラ総排出量」はわずかに減っており、「有効利用率」は右肩上がりになっている。

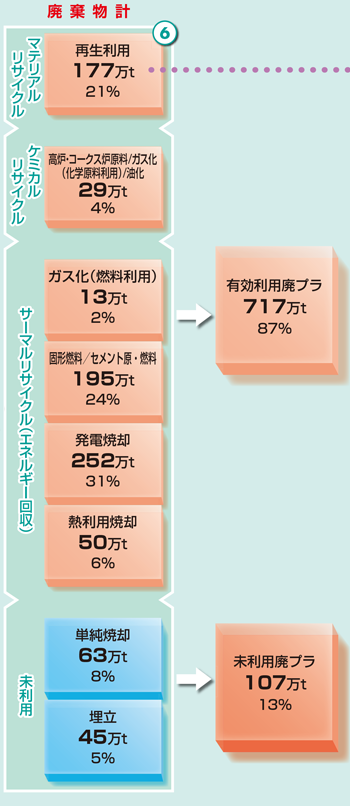

2021 年においては、前年比 2万t 増の 824万t となったが、このうちの 87% にあたる 717万t が有効利用されている。

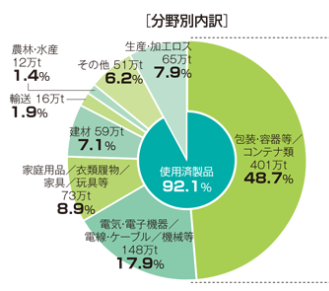

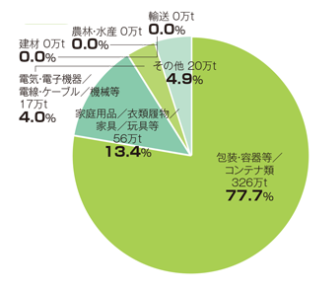

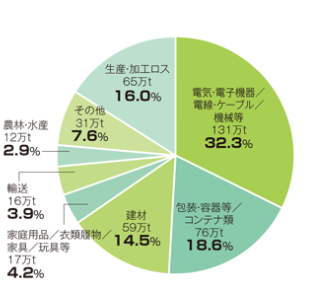

「廃プラ総排出量」の分野別、樹脂別内訳は下図のとおりで、昨年同様、分野別では包装・容器等/コンテナ類が、樹脂別ではポリエチレン、ポリプロピレンが主なものとなっている。

「分野別内訳」を「一般系廃棄物」( 419万t )、「産業系廃棄物」( 405万t )別でみたものが以下の図になる。

左:一般系廃棄物( 419万t )の分野別内訳 、右:産業系廃棄物( 405万t )の分野別内訳

一般系廃棄物では「包装・容器等/コンテナ類」のみで全体の 8 割近くを、産業系廃棄物では「電気・電子機器/電線・ケーブル/機械等」と「包装・容器等/コンテナ類」の二つで全体の半分を占めていることがわかる。

次に、有効利用率 87% の内訳は以下のようになっている。

有効利用率の一層の向上のためには、 13%( 107万t )を占める未利用の単純焼却( 8%:63万t )、埋立( 5%:45万t )をリサイクルの流れの中にうまく取り込んでいく必要がありそうだ。

ところで、プラごみの代表格のごとく祭り上げられた“レジ袋”であるが、レジ袋が有料化されたのは 2020 年 7 月である。

果たして効果があったのだろうか?

環境省によると、 2020 年 7 月から 2022 年 3 月までのレジ袋の使用量は、有料化前と比べて約 50% 減少したとされている。

これは、約 10万t のレジ袋が削減されたことになるそうだ。

環境省の試算によると、レジ袋有料化によって、年間約 25万t のプラスチックが削減される見込みだったらしいのだが・・・。

実際は、 1 年半で 10 万t 程度の削減だったというところだろうか?

私の家では、レジ袋は、生ごみの処理に使われることが多かったのだが、あなたの家ではどうだっただろうか?

レジ袋に生ごみを集め、それをいきいきペールに放り込む。

そして、ごみの日に、レジ袋を取り出して捨てるという流れだった。

これが、スーパーで有料になったため、結局、別のビニール袋に代替されただけで中身は何も変わっていない。

レジ袋の原料は、高密度ポリエチレン( HDPE )フィルムという素材で、出荷量の構成は用途別に、ごみ袋用、レジ袋用、農業用・産業用その他となっている。

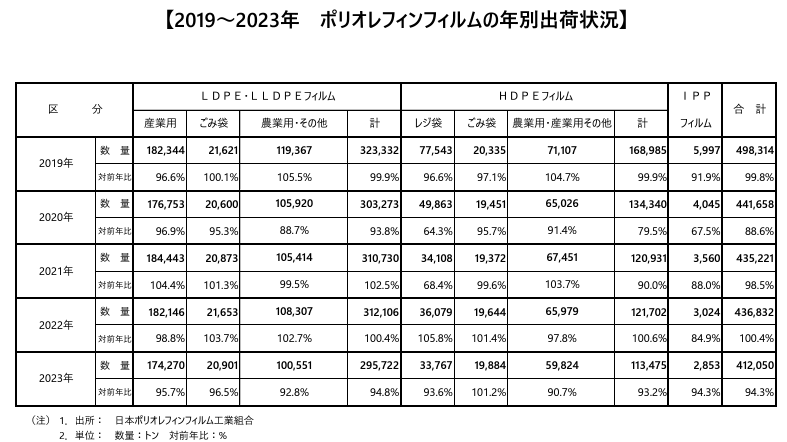

日本ポリオレフィンフィルム工業組合からだされている年度別出荷状況を見てみよう。

有料化前の 2019 年は国内出荷量が 16.8 万t あったところ、 2022 年は 12.1万tと 3 割弱減少している。

レジ袋用でみると 7.7万T ( 2019 年)から 3.6万t ( 2022 年)と半減している。

ただし、減少しているのはあくまでレジ袋用の原料で、ごみ袋用、農業用・産業用その他については若干減少してはいるものの、例年と同程度の水準のままとなっている。

また、 2022 年のレジ袋用の原料の出荷量は前年比で上がっており、コロナ禍が落ちつき、観光地や小売店で徐々に需要が上がっていることがうかがえる。

結局、レジ袋有料化は意識の上では有効だったのかもしれないが、現実的には、有効ではなかったのではないだろうか?

次回へ・・・。